“这是我和雾霾之间的私人恩怨”

奔波在中国、美国、英国,和小伙伴一起拍摄、编辑视频,花的是她自己的钱,她说:“这是我和雾霾之间的私人恩怨”。

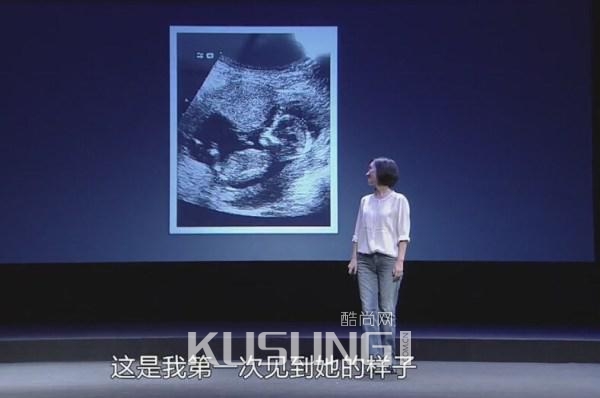

这是一个母亲理智的冲动,得知自己怀孕前从不戴口罩的母亲,女儿出生后每遭遇雾霾天却连孩子笑一下都担心吸进太多PM2.5的母亲,就是因为关心孩子的心肺和未来,她专门向南加州大学医学院临床预防医学教授求证小区里年轻妈妈们“为避免孩子输在起跑线上,是不是要锻炼孩子早点适应雾霾”的困惑,教授的回答“没有证据表明让孩子生活在污染的空气中他们能产生适应性,研究发现幼儿的肺部功能会因此受损”更让她恐惧。

她以个人、市民而不是机构雇员的身份了解大气污染的危害以及污染治理的立法、战略规划和能源政策的制订与实施,可以从信息公开和民主决策的视角考察其间的得失、权衡国外同类决策的可否借鉴。网民不必居于渠道信任,而是出于对传播者个人魅力的赞赏和对自身利益的关切、对社会议题的重视而上网观看《穹顶之下》。

就是因为花自己的钱,她超脱于企业、行业和公益组织、科研机构、政府部门之外,独立观察他们的利益关系、立场、观念、行为及其后果,更容易赢得包括网友在内的各方的信任。

以个人之力,要厘清雾霾治理这个涉及中国的能源政策、市场化程度、国民健康的复杂议题,实在不易;但作为个人,源自血缘与亲缘的情感动力、与自己籍贯相关联的乡情牵挂、渗入人际关系的贴切感知—这些柴静个人化的感受与关切更容易唤起同处雾霾之下的网友的生活体悟,她所说的仿佛是私人恩怨的这场较量更容易激发网友作为母亲、女儿、妻子或者父亲、儿子、丈夫的个体的利益诉求的类同感和行动欲。

(声明:本文仅代表作者观点,不代表酷尚网立场。)